Curriculum – Massimo Bertolini

“Missione Gibellina”

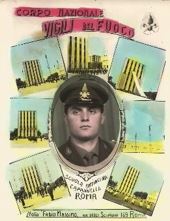

Massimo Bertolini

Capo Reparto

Diploma di scuola media inferiore.

Sono nato a Perugia il 26 Maggio 1947 e sono genitore di Marco ed Elena e nonno di tre splendidi nipoti.

Durante il servizio militare, ho partecipato al 1° corso di formazione per Autisti e Ruspisti presso la Scuola Specialisti di Roma Capannelle ed appena dopo aver sostenuto gli esami ed essere risultato idoneo, sono stato inviato in Sicilia nella zona del Belice.

Tornato alla “normalità” e trasferito al Comando Provinciale di Perugia, avendo svolto il mestiere di elettrauto, durante la ferma sono stato incaricato a coadiuvare un vigile permanente nell’installazione e manutenzione delle apparecchiature e delle batterie della rete di rilevamento della radioattività di fondo a livello regionale e quando il Corpo Nazionale ha rimodulato tutto il sistema rendendolo automatizzato, mi è stato chiesto se volevo partecipare a questo nuovo programma e, dopo aver frequentato un apposito corso, ho avuto l’incarico di controllare e gestire la rete affinché tutto funzionasse secondo le regole.

Un mese dopo il congedo dal servizio militare, sono stato inserito nel ruolo dei Vigili temporanei fino al 31 dicembre 1971. Il giorno successivo, il primo gennaio del 1972, risultato vincitore di concorso, al quale nel frattempo avevo partecipato con il mestiere di elettrauto, in quanto allora era necessario saper svolgere una professione manuale, sono stato assunto a tempo indeterminato ed assegnato al Comando di Perugia dove ho trascorso tutto il periodo lavorativo fino al collocamento a riposo il 10 febbraio 1996.

Rapidamente ho conseguito la patente per la guida di mezzi terrestri di IV° e quella nautica entrobordo e fuoribordo e per i mezzi anfibi.

Essendo già in possesso del brevetto di salvamento nuoto del massimo livello ho acquisito anche il brevetto di assistente bagnanti.

Durante il periodo lavorativo, vista la mia ormai “esperienza”, ho partecipato al corso di radioattività specifico per la gestione della camera schermata; ricordo tra tutti anche i corsi di polizia giudiziaria, prevenzione incendi ed informatica e ho ricoperto tutti i ruoli propri dei VVF, da autista di squadra fino a Capo Reparto, prestando servizio in sede centrale e, nell’ultimo periodo, all’allora Ispettorato Regionale.

Ho partecipato alle calamità nazionali del Terremoto del Belice nell’anno 1968 che aveva causato la distruzione di interi paesi, evento, come già accennato, verificatosi durante il servizio militare. Eravamo a Roma Passo Corese, al centro addestrativo del CN dove erano ricoverati i mezzi per movimento terra della Colonna mobile. Era la notte tra il quattordici e il quindici gennaio del 1968, stavamo frequentando il primo corso per autisti ruspisti iniziato il cinque dicembre dell’anno appena scorso.

Ho partecipato al Terremoto Marche del giugno 1972 come addetto alla preparazione dei pasti per la popolazione con le cucine da campo dell’epoca, di derivazione militare, arrivando a servire fino a 3000 persone. Ricordo che eravamo accampati nel campo sportivo di Valle Miano ad Ancona.

Del Terremoto del Friuli nel 1977 non ho significativi ricordi, a parte i colloqui con l’Onorevole Giuseppe Zamberletti che era spesso tra di noi.

Ho partecipato anche al Terremoto Irpinia 1980 con stanza a Calitri, dove abbiamo continuato l’opera di sgombro masserizie e messa in sicurezza dei fabbricati iniziate dai nostri colleghi che ci avevano preceduto.

Infine sono stato chiamato ad intervenire nel Terremoto Norcia 1979, dove ho svolto la mia opera senza particolari situazioni da narrare.

Come per la maggior parte dei colleghi anche a me non piace ricordare i tanti interventi con vittime o comunque rilevanti, piuttosto narriamo sovente quelli curiosi o a lieto fine.

Tra questi uno in particolare, nato come incendio abitazione in zona “Case Bruciate” (per i non perugini ricordo che è un grosso quartiere di Perugia), dove una volta arrivati sul posto constatavamo che in una abitazione facente parte di una serie di villette a schiera, usciva fumo dalla sommità del tetto. Ci siamo precipitati al campanello dell’abitazione per farci aprire ma senza risultato. Conoscendo personalmente un vicino di casa, sono passato dal suo tetto per raggiungere il punto del “presunto” incendio e giunto in prossimità mi accorgevo che i proprietari, marito e moglie, stavano beatamente nudi a prendere il sole sul terrazzino collocato a copertura dell’appartamento, intenti alla cottura di carne alla brace su di un barbecue a legna e che, non accortisi del trambusto causato dal nostro arrivo nella via, continuavano imperterriti nelle loro attività. Grande imbarazzo da parte loro e mia quando mi sono avvicinato, ma ancora è mistero sul tipo di legna che usavano visto che causava una grossa colonna di fumo.

I miei interessi attuali, essendo in pensione, sono quelli di seguitare a svolgere in parte quello che mi ha insegnato il mio passato da vigile del fuoco e facendo parte dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco dove da anni ricopro il ruolo di segretario provinciale, svolgendo le mansioni statutarie che sono in particolar modo quelle della divulgazione delle nozioni di prevenzione e sicurezza sociali.

Essendo entrato giovanissimo nei Vigili del Fuoco, il mio dovere e il fare sono stati in larga parte dediti ad attività svolte a favore della collettività o di singole persone.

Tutte le mattine, andando alla scuola elementare di Borgo XX Giugno, passavo davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco di Corso Cavour che distava solamente 200 metri da casa mia e curiosamente mi fermavo davanti all’ingresso vedendo i Vigili che facevano addestramento al castello di manovra, ne rimanevo incantato e di conseguenza spesso facevo tardi a scuola ma venivo comunque perdonato per la nobile scusa che prontamente fornivo. Era già segnato il mio futuro.

Quando, anni dopo, ho saputo che si poteva fare il militare nei pompieri non ho esitato un attimo a farci domanda e dal momento che mi hanno preso non sono più uscito dalla mia seconda famiglia, quella dei vigili del fuoco appunto, fino al pensionamento.

Avrei particolare piacere di condividere le mie esperienze e le mie barzellette, con cui ho intrattenuto i colleghi per oltre mezzo secolo, e continuo ancora oggi, con altri colleghi Vigili del Fuoco o con chi legge queste righe.

Chi volesse contattarmi, può farlo tramite la mail bertolinimassimo1@gmail.com. Mi farebbe cosa gradita.

“MISSIONE GIBELLINA”

Eravamo a Roma Passo Corese, al centro addestrativo del Corpo Nazionale, dove erano ricoverati i mezzi per movimento terra della Colonna mobile, stavamo frequentando il primo corso per autisti ruspisti iniziato il cinque dicembre dell’anno appena trascorso. Il corso era stato organizzato per preparare personale in grado di intervenire in caso di calamità nazionali tenuto conto dell’esperienze vissute negli interventi in occasione dell’alluvione di Firenze del 1966 approfittando della disponibilità del terreno demaniale e dei mezzi ricoverati nei capannoni della colonna mobile. Era già il secondo mese del corso e eravamo abbastanza abili a guidare i mezzi pesanti. La mattina del quindici gennaio, un po’ prima delle sette, tutti i cento partecipanti al corso eravamo raggruppati nel piazzale vicino ai pennoni in attesa di essere schierati per la cerimonia dell’alzabandiera. Contrariamente al solito, quella mattina l’attesa si prolungò tanto che tra noi ci si chiedeva come mai il brigadiere ritardasse. Cominciava a far freddo a stare lì fermi e cominciammo a muoversi avanti e indietro quando il brigadiere comparve in lontananza nel piazzale. Camminava insolitamente a passo svelto e ci raggiunse in un attimo. Senza salutare batté le mani in alto e a voce alta disse:

“Ragazzi preparate il sacco da intervento, fra dieci minuti tutti qui per salire sui pullman”.

Non disse altro, noi ovviamente obbedimmo e corremmo nelle camerate a prendere ognuno il proprio sacco. Nel tempo prestabilito, forse qualche minuto prima, eravamo pronti a partire. Pensavamo fosse un’esercitazione come ne avevamo fatte tante in quel periodo. Poco dopo arrivarono i pullman, io salii sul primo dalla portiera posteriore che, appena fu pieno, partì senza che nessuno ci dicesse la destinazione. Dopo circa mezz’ora avvistammo la sede delle scuole centrali di Capannelle. Entrati nel piazzale ci comandarono di scendere; ci radunammo in un angolo e da lì scorgemmo un grosso movimento di altri Vigili ausiliari che stavano ritirando dal magazzino attrezzature, carriole, pale e picconi: incuriosito chiesi ad un collega che mi passò accanto:

“Ma che sta succedendo?”

“C’è stato un forte terremoto.”

Mi rispose senza fermarsi.

Aspettammo sotto i portici, così come ci avevano detto. Verso le ore undici arrivarono i brigadieri di compagnia che ci dissero:

“Ausiliari andiamo all’aeroporto di Ciampino per essere imbarcati sui Vagoni volanti con destinazione Trapani. Avvertite le famiglie che andiamo in Sicilia dove c’è stato un fortissimo terremoto e dite che non sappiamo quando si tornerà.”

Sorpresi e increduli, ci guardammo l’un l’altro come a chiederci: “E’ un’esercitazione o una cosa vera!” Tutto il movimento che stava avvenendo intorno, la voce determinata del brigadiere, la presenza di tanti pullman che non avevamo mai visto prima ci faceva capire che si trattava di qualcosa di molto serio. Non ero mai stato su aereo e non sapevo assolutamente che cosa fossero i Vagoni volanti, comunque tra l’incoscienza della gioventù e il desiderio di partecipare ad un’esperienza di aiuto al prossimo, salimmo a bordo con spirito quasi goliardico. I Vagoni volanti erano in effetti dei grandi aerei militari per trasporto paracadutisti ed automezzi. Si saliva da un grande portellone posteriore; sui lati della carlinga, completamente sgombra, vi erano una ventina di sedili per parte: per sedile si intende in questo caso un telo rigido, attaccato, sul retro, alla parete, all’altezza del bacino, e la parte anteriore appesa al soffitto con due bretelle funzionanti anche da cinture di sicurezza. Al centro rimaneva libero un grosso spazio, quello che di solito era occupato da automezzi od eccezionalmente da piccoli carri armati.

Prima di sederci il maresciallo dell’equipaggio ci fece indossare un salvagente a gilè e ci disse:

“Se vi doveste trovare in acqua tirate il cordino che vedete qui sinistra altrimenti non si gonfia e non serve a nulla. Nelle tasche ci sono due bustine, una con polvere fosforescente e l’altra con liquido anti-squalo, usatele in caso di necessità.”

Poi ci consegnò un paracadute da porre sotto il sedile dandoci spiegazioni per l’eventuale impiego. Poco dopo comparve il pilota che, salito sulla cassetta dei materiali di bordo ci spiegò:

“Io sono il comandante pilota tenente Roccafredda, ho più di quattromila ore di volo, non mi è mai successo niente, l’aereo decollerà a trecento chilometri all’ora, dopo il decollo, quando saremo in quota a 15.000 piedi voleremo a duecentocinquanta chilometri all’ora e verso le tredici e quaranta, dopo circa un’ora e quaranta, saremo a Trapani. Se avete bisogno di fare la pipì andare in fondo, sul lato destro, dietro quella tendina c’è l’imbuto per la pipì. Altre cose lasciatele per la Sicilia”.

Arrivato in testa alla pista, dopo un attimo di sosta sentimmo i motori andare al massimo e d’un tratto ci sentimmo spinti verso il portellone appena chiuso. La rincorsa a terra durò poco, poi il davanti si alzò tanto che quasi ci sembrò di cadere davvero verso il fondo. Poco dopo, quando non si sentivano più i rumori delle ruote sulla pista, i compagni che erano dal lato opposto al mio esclamarono: “Si vede Roma! Si vede Roma! che bello spettacolo, venite a vedere.” Non curanti, più d’uno di noi ci slacciammo le cinture e ci avvicinammo a loro. In quel momento l’aereo virò verso destra, pensavamo fosse una manovra normale, ma subito la voce preoccupata del maresciallo ci arrivò alle orecchie: “Incoscienti che fate, ci fate dirottare? Tornate ai vostri posti, allacciate le cinture e non vi muovete fino a nuovo ordine. Stiamo volando, non stiamo su di un pullman”.

Il mio amico commilitone, Silvano, un po’ incuriosito, un po’ incredulo sulla funzione del salvagente, tirò il cordino che più gli stava a portata di mano. All’improvviso quel gilè quasi inconsistente gli divenne un cuscino sul suo petto: non avendolo ben indossato con la bretella dei fianchi, quel cuscino gli salì verso il collo e in poco tempo Silvano divenne tutto rosso; dopo un momento di ilarità, ci preoccupammo perché non riusciva a divincolarsi; chiamammo aiuto al maresciallo che intervenne subito a tirare un altro cordino vicino al primo e pian piano il cuscino si ammorbidì e Silvano tornò a respirare, in un primo momento affannosamente, poi tranquillamente.

Dopo un’ora e quaranta minuti di volo, così come il pilota ci aveva detto, atterrammo senza difficoltà all’aeroporto di Trapani. Appena scesi ci radunarono in un angolo del piazzale dell’aerostazione, e dopo averci dato una pagnottina e un’arancia, ci trasferirono con tre pullman dell’aeronautica militare presso il distaccamento di Castel Vetrano dove era stato istituito un centro di coordinamento dei soccorsi.

Era già l’imbrunire quando noi venti di Passo Corese fummo portati nella zona operativa di Gibellina. Qui trovammo una tenda dei Carabinieri parzialmente montata che finimmo di montare, sotto cui consumammo la razione “K” che avevamo a disposizione nel sacco da intervento. Durante il montaggio una scossa ci spostò il terreno da sotto i piedi tanto che ci sembrò di stare sopra una bilancia basculante. Fu la prima conoscenza del sisma. Durante tutta la notte le scosse continuarono imperterrite a muoverci quel terreno con cui stavamo direttamente in contatto dentro il nostro sacco a pelo non avendo brande di sorta. Qualcuno, non ricordo chi, venne a consegnarci picconi e pale e ad assegnarci il compito di ripulire le strade l’indomani mattina appena l’alba per permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere il centro della città.

Provammo a riposare, ma nonostante la stanchezza per il viaggio e il lungo tempo trascorso dalla sveglia della mattina per l’alzabandiera, non riuscimmo a prendere sonno di sorta. Prima dell’alba, ai primi barlumi di luce, alcuni di noi, ci avviammo verso il centro abitato per rendersi conto di ciò che era successo. Ci incamminammo su quella che sembrava essere la via principale del paese, tanto ingombrata da pietre e sassi degli edifici crollati che dovemmo procedere a zigzag scavalcando cumoli più o meno alti. Dopo poche decine di metri trovammo che le macerie avevano chiuso completamente l’accesso al centro del paese e non potemmo proseguire. Rimanemmo esterrefatti, in silenzio, in quell’ambiente spettrale con il buio tra quelle macerie appena attenuato dal debole chiarore del cielo, quando giunsero alle nostre orecchie dei lamenti che non riuscimmo a decifrare se fossero di soli animali od anche di persone. Ci avviammo nella direzione da dove ci sembrava che provenissero i lamenti più simili a voci umane.

“C’è qualcuno! Avete bisogno di aiuto! Dove siete?”

Disse d’un tratto uno di noi.

Al che rimanemmo in assoluto silenzio; ma nessuna voce si sentì. Andammo un poco più in avanti verso un ammasso di macerie più grande e l’amico Silvano disse ad alta voce:

“Dove siete, fatevi sentire!” ma nessuna voce giunse ancora. Ci spostammo ancora di alcuni passi e a voce ancora più alta esclamai:

“C’è qualcuno! Fatevi sentire!”.

Poco dopo mentre eravamo in assoluto silenzio e non vi erano rumori di sorta tutt’intorno, un flebile lamento, chiaramente di persona, ci sembrò giungere dall’ammasso a fianco. Ci schierammo intorno e ci fermammo immobili per evitare ogni rumore.

“Iuto! Iutooo!”

Un lamento appena percettibile uscì da quell’ammasso.

Senza esitazione, scavalcando delle macerie ci avvicinammo ancora a quella voce disperata e alcuni di noi iniziarono a spostare le pietre più grandi che impedivano di avvicinarsi ancora; altri, senza dire nulla, corsero a prendere i picconi e le pale nella tenda.

Rimosse le pietre che stavano davanti a quel che sembrava un solaio, scoprimmo che era appoggiato quasi a terra, ma che era sostenuto in alcuni punti da travetti in legno che lasciavano spazi liberi al di sotto. Allora cominciammo a rimuovere pietre, calcinacci, pezzi legno e detriti di ogni sorta. Dopo più di due ore di lavoro dandoci il cambio in continuazione, ci addentrammo in un vuoto e scoprimmo una persona totalmente sepolta da calcinacci, pietre e mattoni che non mostrava segni di vita. Continuando a sentire la richiesta di aiuto, per avanzare ancora in quell’anfratto estremamente precario, ponemmo una protezione alla buona con una lamiera trovata lì e continuammo a rimuovere pietre e calcinacci e travetti, che sembravano esserci un’infinità, fino a che scoprimmo un piccolo vuoto tra un traliccio di travi, formatosi casualmente nel crollo, dentro al quale, ricoperta da calcinacci che le impedivano qualsiasi movimento, appariva una persona sdraiata a pancia sotto con il braccio destro disteso lungo il corpo e il sinistro ripiegato che abbracciava un bambino, come a proteggerlo. Il bambino, che poi scoprimmo essere il nipote della donna sepolta, seppur con la bocca riversa verso i calcinacci, il naso intasato dalla polvere, il viso bianco per la polvere, sembrava essere vivo e si poteva estrarlo prima di rimuovere il corpo della nonna. Facemmo un piccolo slargo ancora, riuscii a prenderlo per le spalle, provai a tiralo con ogni cautela, mi resi conto che si riusciva a farlo sgusciare da quell’abbraccio che l’aveva protetto fino ad allora, ma che non poteva proteggerlo oltre. Tirai ancora delicatamente finché non fu completamente libero; lo presi in braccio, gli ripulii la bocca, constatai che respirava tranquillamente, non aveva feriti evidenti, non sanguinava, non aveva traumi: sembrava soltanto spaurito e non riusciva a parlare. Attraversando le macerie che prima avevamo rimosso, mi recai verso la nostra campagnola e lo consegnai al brigadiere Epi di Milano, il nostro istruttore a Passo Corese, che subito salì sulla campagnola con la quale era arrivato lì e con l’autista si avvio il primo posto sanitario che avrebbe incontrato.

Ritornai verso i colleghi che nel frattempo avevano continuato a rimuovere altre macerie per cercare di tirar fuori la signora, sepolta dai fianchi in giù, sotto un ammasso di detriti che la pressavano pesantemente. Il busto era protetto dai legni che avevano costituito una specie di arco.

“Come va?”.

Chiesi con voce tranquilla per quanto potevo.

“Mi fa male tanto la gamba destra, non riesco a muoverla!”. Disse in stretto dialetto siciliano che riuscimmo appena a capire.

“State tranquilla, ora ci siamo noi, adesso proviamo a liberarvi, siamo in tanti, ci riusciremo! Il bambino sta bene, ora lo stanno curando”.

“C’è un altro nipote qui vicino, dietro me, lo sto tenendo per mano”.

Pensando che potesse essere vivo, ho cominciato a scavare un poco più veloce, ma dopo poco la signora, sempre in dialetto appena comprensibile per noi ci disse:

“Andate tranquilli, c’è anche mio marito e il marito di mia figlia, fate piano, li ho sentiti morire”.

Un gelo investì me e i miei tre compagni lì vicino: seguitato a rimuovere tutto ciò che era possibile rimuovere con le mani nude, guanti non ne avevamo mai visti fino ad allora, con l’unico obiettivo di liberare almeno i fianchi della signora per poterla tirare in avanti senza rischiare di farle male oltre quanto la sorte le aveva già fatto. Era impossibile rimuovere tutta quella montagna di detriti che aveva sopra se non iniziando a distanza con mezzi meccanici e in molto tempo, certamente non compatibile con la sua sopravvivenza e comunque rischiando che qualcosa le finisse addosso e vanificasse il lavoro che si stava facendo. L’unico modo di procedere era di rimuovere ciò che la pressava ai fianchi e ciò che approfittando del fatto che così facendo si creava un arco sopra di lei che al proteggeva da tutto quanto era sopra. Eravamo in quattro, tutti ausiliari, il meno giovane di noi aveva compiuto da poco diciannove anni, non c’erano né permanenti, né graduati: il brigadiere con il bambino non ritornò più, lo rincontrammo al campo base dopo che era scesa la notte. Ci davamo il cambio in continuazione perché non era possibile scavare in più di due per volta, uno da una parte e uno dall’altra sdraiati, allungando le mani oltre la testa e facendo passare il calcinaccio e i sassi ai nostri fianchi, così come fanno le talpe. Non era possibile resistere più di venti minuti per volta; per uscire ci facevamo aiutare dal compagno che ci stava per sostituire che ci tirava per i piedi. Non eravamo ancora arrivati a liberarle completamente i fianchi quando ci accorgemmo che era già oltre mezzogiorno, avremmo voluto provare a tirarla con forza, ma ci trattenemmo perché intuimmo che fosse pericoloso quindi continuammo fino a che nel pomeriggio arrivammo alle ginocchia. A quel punto Bendolini, il più intraprendente di noi, all’ennesima scossa che provocava cadute di altro materiale nei dintorni e qualche spolverata anche nel cavo dove stavamo lavorando, sperando che ce se la potesse fare, si mise con le gambe una per parte nei cunicoli scavati a fianco della signora e prendendola da sotto le ascelle, provò a tirare, comunque con estrema prudenza.

“Ahi, ahi, ahi!”. Si lamentò subito la signora con voce flebile, ma ben percepibile. Non avevamo alternativa, bisognava proseguire nello scavo seppur fosse sempre più difficoltoso perché sempre più dentro al cumolo; a nessuno di noi sfiorò la paura anche nel tratto più avanzato dove non c’era neanche quel palliativo di protezione della lamiera: l’elmetto l’avevamo in dotazione, ma non era possibile tenerlo indossato.

Nessuno provvide a portarci qualcosa da mangiare e proseguimmo forti della sola borraccia d’acqua di un litro che bevevamo a piccoli sorsi a lunghi intervalli per paura che ci finisse; anche se nessuno ce lo aveva detto, avevamo capito che non era possibile mangiare per tutto il giorno.

Sempre con lo stesso metodo proseguimmo fino a che arrivammo a scoprire le ginocchia coperte da uno spesso strato di polvere, ma protette da una camicia da notte bianca. A quel punto mi distesi con una gamba per parte e sempre con le mani sotto le braccia provai a tirare, dapprima lentamente, poi un pochino più forte, sembrava che scorresse via. “Ahi!” disse con un lamento che sembrava più di liberazione che di dolore che mi incoraggiò a tirare ancora più forte. Tirai ancora e sentii che la resistenza di quell’incastro stesse venendo meno; continuai e dopo un altro lamento più flebile di tutti gli altri, la sentii scorrere verso di me. Mi tirai indietro puntando gli stivali per quanto potevo sui calcinacci che mi scivolavano sotto e con un altro sforzo ancora riuscii a rialzarmi. Due miei compagni, uno per parte mi aiutarono a sollevarla e ad adagiarla su di uno scuro di una finestra improvvisato a mo’ di barella, il terzo era corso sulla strada di sotto dove erano giunti altri soccorsi ed anche ambulanze. Bendolini, che aveva sostenuto i piedi si accorse che quello destro era completamente maciullato, si vedeva la carne viva ricoperta parzialmente di polvere intrisa di sangue.

Poco dopo uno dei due ritornò insieme ad un tenente medico militare che provvide a prestare i primi soccorsi sanitari e al successivo trasporto in ospedale. Noi ritornammo a vedere nello scavo adesso liberato. Scorgemmo tra la polvere e i calcinacci una piccola manina semiaperta, quella del nipote che la nonna teneva per mano. Nonostante fosse completamente scura sperammo che il bambino fosse vivo e ci infilammo di nuovo, questa volta, a due a due per scavare ancora; nel giro di poco tempo arrivammo a estrarre il corpo esanime di quel bambino che appoggiato su di un altro scuro e due di noi lo trasportarono verso i soccorsi.

Abbiamo cercato ancora quelle altre persone che la signora ci aveva segnalato come morte; dopo più di mezz’ora, incuneati per più di due tre metri sotto un intreccio di travi e travetti che stavano oltre la signora, dentro un vuoto, quasi completamente buio riuscimmo a intravvedere due altre persone, poco distanti l’una dall’altra, incastrate tra travi e pezzi di muro, cosparse di polvere bianca e detriti.

“C’è qualcuno?”.

Dicemmo e ripetemmo più volte. Rimanemmo in silenzio ad aspettare risposte, ma nessuna voce giunse ai nostri orecchi attenti.

Poco dopo, quando oramai era già buio, un’altra scossa, molto più forte delle precedenti, scosse ancora la città di Gibellina, o meglio le sue macerie. L’acqua di una grossa vasca adibita all’abbeveraggio di animali ondeggiando tracimò.

Senza più forze per scavare ancora, coscienti che in quell’ammasso non vi fossero altre persone vive ci avviammo verso la strada dove ci era stato comunicato di farci trovare, per essere condotti verso un campo base di cui sapevamo soltanto che avrebbe dovuto essere insediato.